Pour Les Radio Amateur l’activité solaire est très importante

.Météo de l’espace : quand l’activité solaire chamboule la Terre

soleil

« Ces zones qui apparaissent plus sombres, car plus froides de plusieurs milliers de degrés Celsius que la surface environnante, sont associées à de soudaines remontées du champ magnétique circulant à l’intérieur du Soleil et qui vient en quelque sorte perforer sa surface, explique Alexis Rouillard, chercheur CNRS à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie2 de Toulouse. La complexification et l’intensification du champ magnétique à l’aplomb des regroupements de taches solaires sont à l’origine des tempêtes solaires : l’éjection, à des vitesses pouvant aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres par seconde, de panaches de particules chargées, à savoir des électrons et des protons. » Des tempêtes qui peuvent mettre de un à quatre jours pour parcourir les quelque 150 millions de kilomètres qui séparent la surface du Soleil de la frontière extérieure du champ magnétique terrestre.

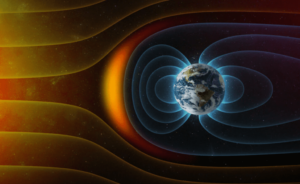

Au bout de leur course, les particules ionisées éjectées par le Soleil viennent « buter » contre la magnétosphère de notre planète, provoquant sa reconfiguration. En cheminant le long de ce champ magnétique réagencé, une partie des particules solaires sont ramenées vers l’ionosphère, la couche supérieure de l’atmosphère, où elles entrent en contact avec les molécules d’oxygène et d’azote. En interagissant avec le champ magnétique terrestre, la tempête solaire se mue alors en tempête géomagnétique.

1859, on observe des aurores boréales aux Caraïbes. 1989, par un hiver glacial, six millions de Québécois se trouvent privés d’électricité. Le point commun entre ces deux événements ? Leur responsable : une éruption solaire ! Nous faisons le point avec Thierry Dudok de Wit et Aurélie Marchaudon sur ces évènements qui, en raison de leurs impacts potentiels sur Terre, font partie des catastrophes naturelles qui peuvent nous toucher.

Quels sont les effets des éruptions solaires sur Terre ?

aurore boreale

L’atmosphère terrestre est composée de plusieurs couches, dont l’ionosphère qui contient, comme son nom l’indique, beaucoup d’ions, mais aussi des électrons. Lorsqu’une grosse éruption solaire se produit, la quantité de rayons UV et de rayons X qui pénètre l’atmosphère augmente. Ce rayonnement va arracher des électrons aux molécules de l’atmosphère, formant de nouveaux ions dans l’ionosphère et la rendant plus dense. Une fois l’éruption passée, les processus de recombinaison chimique naturels ramènent l’ionosphère à son état normal. Par ailleurs, les EMC sont accompagnées d’un renforcement du champ magnétique qui peut modifier la forme du champ magnétique terrestre et affecter l’ionosphère. On parle d’orage magnétique. « Lorsqu’on souffle sur une bulle de savon, elle change de forme. Il se passe la même chose quand une EMC atteint notre champ magnétique », compare Thierry Dudok de Wit, chercheur au Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace (LPC2E). Ces orages conduisent à l’apparation d’aurores boréales à des latitudes beaucoup plus basses que d’habitude.

« Les effets sur Terre peuvent durer de quelques minutes à plusieurs heures et les zones les plus touchées sont les régions polaires et équatoriales, contextualise Aurélie Marchaudon. En effet, les zones équatoriales sont celles qui reçoivent le plus de rayonnement, tandis que les régions polaires, vers lesquelles convergent les lignes du champ magnétique terrestre, sont davantage affectées lors de l’impact d’une EMC. »

Mais quelles conséquences pour nous ? Pour communiquer avec les satellites, les ondes radio que nous émettons depuis la Terre doivent traverser l’ionosphère. Celle-ci étant plus dense que d’habitude, les ondes vont être ralenties, voire absorbées. L’augmentation de densité entraine également plus de frottements pour les satellites qui vont ralentir et peuvent perdre jusqu’à plusieurs kilomètres d’altitude. Il faut alors rapidement les remettre sur leurs orbites, tout en s’assurant qu’ils n’entrent pas en collision avec des débris spatiaux. Le risque est non négligeable puisqu’il y a des centaines de milliers de débris qui tournent autour de la Terre. Les instruments à bord des satellites peuvent également être abîmés par les particules de haute énergie (ions, électrons) qui les bombardent. « La solution serait de blinder les parties sensibles, mais cela alourdirait les satellites et rendrait leur lancement beaucoup plus cher », précise Thierry Dudok de Wit. En moyenne, un à deux satellites sont ainsi mis hors service par cycle solaire.

Tempêtes géomagnétiques et risques sur les infrastructures

Tempete geomagnetique

Les aurores polaires sont en quelque sorte le fruit de cette rencontre, comme le détaille Alexis Rouillard : « En percutant les molécules, atomes et ions du gaz atmosphérique à grande vitesse, les électrons charriés par la tempête géomagnétique les placent dans un état d’excitation transitoire. Afin de revenir à leur niveau d’énergie initial, les éléments excités libèrent de la lumière dont la couleur dépend à la fois de leur nature et de la composition de la haute atmosphère. » Au-dessus de 200 km d’altitude, le rouge résulte ainsi de l’excitation de l’oxygène, majoritairement présent au sommet de l’atmosphère. Entre 100 et 200 km, cette même espèce chimique produit des teintes bleues et vertes. En dessous de 100 km, le mauve est enfin associé à l’interaction des électrons avec les molécules d’azote qui se concentrent dans la partie inférieure de l’atmosphère.

Mais le spectacle offert par ces aurores boréales masque une réalité plus préoccupante. Dans nos sociétés où la technologie occupe une place de plus en plus importante, les tempêtes solaires peuvent en effet fortement perturber les activités humaines.

La société Space X l’a appris à ses dépens : en février 2022, elle a perdu quarante satellites de télécommunication Starlink pendant la phase de mise en orbite. Si l’entreprise n’a pas précisé les raisons de cet échec, l’implication d’une tempête géomagnétique est très probable, les particules accélérées déposant une fraction de leur énergie dans la partie supérieure de l’atmosphère, provoquant une hausse de température et une expansion de celle-ci.

Un épisode majeur tous les 150 ans

Mais la tempête solaire la plus puissante jamais observée et documentée à ce jour reste celle de l’été 1859, aussi appelée « événement de Carrington4 ». Cet épisode d’une intensité trois fois supérieure à celui du printemps dernier avait fortement perturbé les communications par télégraphe, allant jusqu’à provoquer la combustion de certains appareils. « Dans un rapport publié en 2013, des chercheurs américains ont estimé entre 600 et 2 600 milliards de dollars les dégâts qu’une éruption solaire de cette envergure provoquerait si elle se produisait dans notre monde technologique actuel », rapporte Jean Lilensten.

« Pour l’heure, nous ne sommes ni en mesure de prévoir avec certitude si une zone active à la surface du soleil générera une tempête magnétique, ni avec quelle intensité cet événement hypothétique se produira », avoue Alexis Rouillard. Sachant que l’éruption solaire qui provoqua la tempête magnétique de 1859 mit seulement 17 heures pour atteindre la Terre – contre deux jours pour celle du 10 mai 2024 –, parvenir à prévoir un tel épisode éruptif laisserait tout juste le temps de protéger nos infrastructures les plus sensibles, en les mettant hors tension.

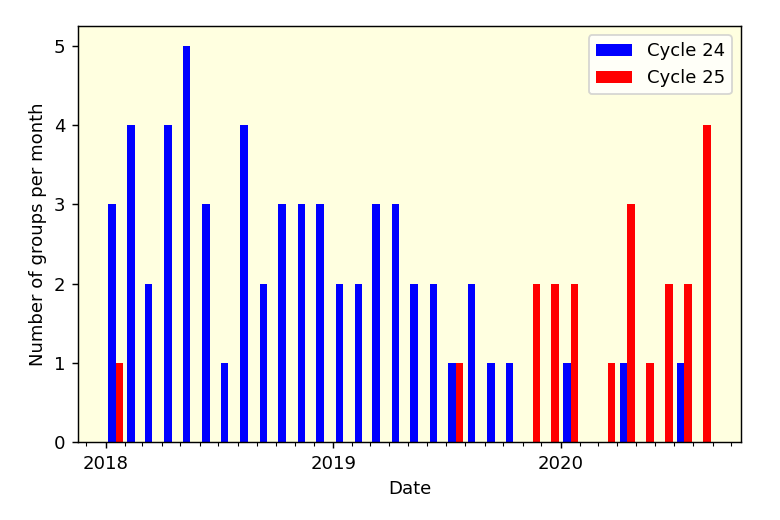

Un pic d’activité début 2025

Sunspot 2025

Quant au cycle dans lequel nous nous trouvons, il devrait atteindre son maximum début 2025… ou un peu plus tôt, personne ne peut le dire à ce stade. Une seule certitude : les tempêtes solaires vont devenir plus puissantes dans les mois qui viennent. « À mesure que nous allons nous rapprocher de l’apogée du cycle, la formation de nouveaux amas de taches solaires va se produire de plus en plus près de l’équateur du Soleil, prévient Jean Lilensten. Cette concentration de taches dans la région équatoriale s’accompagnant d’une accumulation d’énergie, les éruptions susceptibles de s’y produire ont plus de chances d’avoir un impact sur notre planète. »

Source CNRS